Новый год в России: история праздника, описание, факты, даты

История Нового года – это постепенное формирования представлений о Новом годе как о календарном празднике, который обозначает переход к новому жизненному циклу. История новогоднего праздника фактически охватывает тысячелетний период существования российского государства. Как и многие народы мира, наши предки в разные эпохи началом Нового года считали разные даты: 1 марта, 22 марта, 1 сентября, 1 января. Также в течение долгого времени праздник находился в «тени» Рождества. Главным и любимым он становится только в советскую эпоху.

Первые упоминания о праздновании Нового года

Человечество отмечает Новый год с древнейших времен. Первые упоминания о Новом годе содержатся в письменных источниках Месопотамии, и случилось это в III тысячелетии до нашей эры. Здесь, в междуречье Тигра и Евфрата, зародились древние цивилизации Шумер, Вавилон, Ассирия. Сведения о празднике ученые почерпнули, изучая клинопись на глиняных табличках.

Празднование Нового года было сопряжено со временем начала полевых работ в марте месяце. Торжества продолжались целых двенадцать дней и сопровождалось грандиозными мистериями, карнавалами и шествиями в честь светлого бога Мардука, победителя темных сил и смерти.

Традиция празднования Нового года с наступлением весны и пробуждением природы была наиболее распространенной в древнем мире, в дохристианскую эпоху.

Когда впервые Новый год пришелся на 1 января?

Знамениты государственный деятель Древнего Рима Гай Юлий Цезарь вошел в историю не только как великий полководец, но и как инициатор создания нового календаря. Его разработал и предложил астроном из Александрии Созиген.

Новый календарь начал действовать 1 января 45 года до нашей эры. В знак увековечивания заслуг Цезаря римский сенат постановил назвать один из летних месяцев «юлиус», то есть июль. Сам же календарь получил название юлианский.

Наша страна жила по этому календарю до 1918 года. Более того, по юлианскому календарю продолжает жить сегодня Русская Православная Церковь.

Более того, по юлианскому календарю продолжает жить сегодня Русская Православная Церковь.

Новый год на Руси: 988 – 1491 годы после Рождества Христова

Наши предки-славяне в дохристианский период встречали Новый год в марте. Это был праздник весны, солнца, тепла, ожидания нового урожая. С принятием Христианства Русь перешла на юлианский календарь, который применялся в Византии. Необходимо было исполнять, так называемый, Богослужебный круг – на каждый день в православном календаре приходится праздник в честь Иисуса Христа, Богоматери или святых.

Летоисчисление стали вести от Сотворения Мира. Единого государства долгое время не было. В период феодальной раздробленности в независимых княжествах новый год отмечали в разные даты, но почти обязательно весной: 1 марта или 22 марта (День весеннего равноденствия), на Пасху.

По мнению исследователей, в течение столетий Новый год у наших предков был тесно связан с праздником Масленицы, который, несмотря на церковные запреты в определенный период, оставался любимым народным весенним праздником.

В «новый год» на Масленицу, как и сейчас, веселились, пекли блины, которые символизировали солнце, устраивали игрища, сжигали чучело. Всем миром радовались наступлению теплых весенних дней и началу земледельческого сезона, дарившему надежду на хорошую сытную жизнь.

Переход «новолетия» на 1 сентября: 1492 – 1699 годы

К концу XV века в России формируется единое централизованное государство. 1492 год был для наших предков «юбилейным». Это 7000 год от Сотворения Мира. Собиратель русских земель и великий государственный деятель князь Иван III принимает решение перенести новый год на 1 сентября. В едином государстве должна быть одна дата наступления Нового года, как тогда говорили и писали, «новолетия». Также 1 сентября совпадало с началом Нового церковного года.

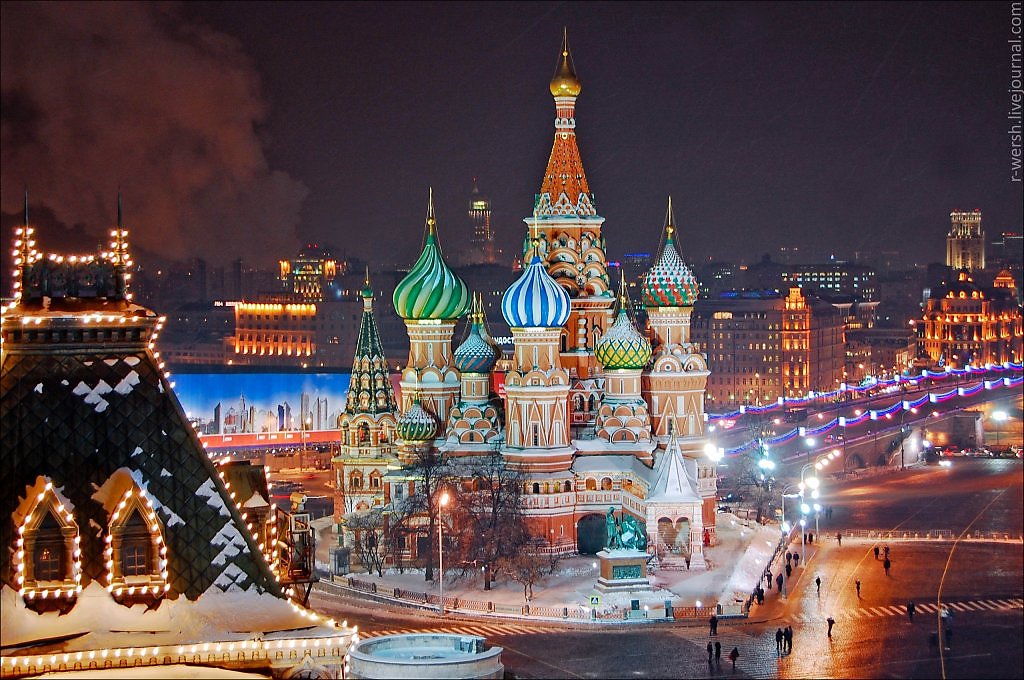

Торжественная встреча «новолетия» становится своего рода «государственным праздником». Разрабатывается специальный пышный церемониал, в котором принимаю участие тысячи людей разных сословий и знатности.![]() В общих чертах церемониал сохраняется на протяжении столетий. Основное действие разворачивается на площади перед Успенским собором Московского Кремля.

В общих чертах церемониал сохраняется на протяжении столетий. Основное действие разворачивается на площади перед Успенским собором Московского Кремля.

Патриарх в сопровождении духовенства с иконами встречает Великого князя с семьей. Он благославляет Его Царское Величество и произносит большую речь с пожеланием царю и всему народу счастья, здоровья и многия лета. Подтверждая слова Патриарха, собравшийся народ восторженно кричит: «Аминь». Заканчивается церемония праздничным богослужением в главном храме Московского государства – Успенском соборе.

Указ Петра Первого о праздновании Нового года 1 января

В конце 1699 года Петр I издал указ о переносе Нового года на 1 января и введении летоисчисления от Рождества Христова.

На тему «Указ Петра Первого о праздновании Нового года» написана отдельная статья.

Интересна мотивировка указа: во-первых, Россия должна жить по календарю, по которому живут христианские народы Европы; во-вторых, начало Нового года переносится в связи с наступлением юбилейного 1700 года.

Петр Первый не просто изменил дату наступления года – он указал соотечественникам отныне весело и громко праздновать это событие: украшать дома хвоей, запускать ракеты, зажигать огни. Реформа царя не коснулась юлианского календаря. В то время, как большинство стран Европы перешло на Григорианское летоисчисление, Россия продолжила жить в рамках юлианского календаря. Инициатива царя, по примеру Европы, торжественно отмечать Новый год 1 января постепенно сошла на нет.

Введение нового стиля большевиками и его последствия для празднования Нового года

В 1918 году согласно Декрету Совнаркома в стране прошла очередная календарная реформа. Летоисчисление перешло на новый стиль (григорианский календарь, по которому европейские страны жили уже несколько столетий). У советской календарной реформы было два важных последствия.

Во-первых, Новый год по новому стилю стал отмечаться раньше Рождества. Пройдет совсем немного лет, и новогодний праздник «заберет» многие рождественские традиции и атрибуты (ёлка, Дед Мороз, подарки). Новый год станет главным и любимым в народе праздником. В этом смысле свое значение он сохраняет до настоящего времени.

Новый год станет главным и любимым в народе праздником. В этом смысле свое значение он сохраняет до настоящего времени.

На тему «История Деда Мороза в России» существует отдельная статья.

Во-вторых, появится неофициальный праздник Старый Новый год. Отныне у наших соотечественников появился повод праздновать Новый год дважды: по новому (1 января) и старому (14 января) стилям.

В 1929 году в период разгула антирелигиозной пропаганды празднование Рождества отменили, «пострадал» и Новый год. 1 января стал рабочим днем. Предлагалось даже отмечать наступление Нового года в день Октябрьской революции. Слава Богу, разум восторжествовал и летоисчисление от Октября принято не было.

И только в 1948 году, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, Новый год снова стал выходным и праздничным днем. Впрочем, в конце 30-х годов активно формируется традиция празднования Нового года, прежде всего, в детских коллективах, а сам Новый год, окончательно вытеснив Рождество, становится главным календарным праздником СССР.

Новый год в современной России

Оставаясь любимым общенациональным праздником, Новый год в новейшее время добавлял ко времени празднования дополнительные выходные дни.

В 1993 году выходным становится 2-е января. В 2005 году появляются новогодние каникулы, которые длятся с 1-ого по 5-е января. В эти годы с учетом Рождества, субботы и воскресенья выходные дни растягиваются на 10 дней. В 2013 году было принято решение ограничить количество дней отдыха, и новогодние каникулы с тех пор длятся 8 дней: с 1-е по 8-е января.

Интересное наблюдение: сотни лет живет Россия от юбилея до юбилея. Все три случая переноса Нового года связаны с «праздничными» датами: 7 000 лет от Сотворения Мира, 1 700 лет от Рождества Христова, наконец, наступление новой эры в связи с Великой Октябрьской революцией или октябрьским переворотом — кто как считает.

История Нового года в России. Досье

29 декабря 2015, 09:36,

обновлено 31 декабря 2016, 09:05

ТАСС-ДОСЬЕ. В преддверии наступления нового, 2017-ого года редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории новогоднего праздника в России.

В преддверии наступления нового, 2017-ого года редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории новогоднего праздника в России.

Возникновение праздника

После принятия христианства и до 1700 г. в России действовала византийская система летоисчисления (совпадает с юлианским календарем) — «от сотворения мира» или от 5508 года до н.э. Наступление нового года отмечали в марте, а с XV века — 1 сентября. В этот день на соборной площади Московского Кремля проходила торжественная церемония «О начатии нового лета» и церковная служба с участием царя, патриарха, представителей духовенства, знати, служивых людей и др.

29 и 30 декабря (19, 20 декабря по старому стилю) 1699 г. Петр I издал два именных указа о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. Документами предписывалось вести отсчет лет от Рождества Христова (текущий 7208 г. «от сотворения мира» таким образом стал 1699 г.) и праздновать Новый год по примеру европейских христианских государств 1 января. При этом григорианский календарь, на который перешли многие страны Европы, царь вводить не стал. Вплоть до XX века Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению, празднуя Новый год на 11 дней позже, чем европейские государства.

При этом григорианский календарь, на который перешли многие страны Европы, царь вводить не стал. Вплоть до XX века Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению, празднуя Новый год на 11 дней позже, чем европейские государства.

Ель как символ Рождества и Нового года

Указом от 30 декабря 1699 г. Петр I повелел украшать главные улицы Москвы, а также дома знати хвойными деревьями и ветками, а остальным жителям столицы — поставить «по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей». За образец предлагалось использовать ели, установленные в Гостином дворе. Этот обычай царь перенял у живших в Немецкой слободе (ныне — район Лефортово) европейцев.

Читайте также

История новогодней елки в России. Досье

Горожане должны были поздравлять друг друга, жечь костры на улицах, стрелять из ружей и мушкетов, запускать ракеты. На Красной площади, где проходило главное торжество, по указу царя был организован фейерверк, пушечные и ружейные салюты. Праздник Нового года продолжался семь дней.

Тогда же возникла традиция устраивать маскарады и народные гуляния. При Елизавете I в моду вошли придворные балы по образцу европейских.

Первая ель для публики была установлена на Рождество 1852 г. в Санкт-Петербурге в здании Екатерининского (ныне — Московского) вокзала. Позднее общественные елки стали ставить в других присутственных местах, в Москве их проводили в здании Благородного собрания в Охотном ряду (ныне — Дом Союзов). Представители дворянства, купцы и промышленники устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.

Ели наряжали и устанавливали на Рождество 25 декабря, и они стояли до Нового года или Крещения 19 января. Новогодние торжества воспринимались лишь как дополнение к рождественским. Первые елочные игрушки были связаны с христианской тематикой (фигурки ангелов и пр.). В качестве украшений использовали также свечи, сладости, фрукты, орехи и др. Макушку елки венчала, как правило, звезда (символ вифлеемской звезды). Позднее из Германии стали привозить стеклянные елочные игрушки. В конце XIX века было налажено российское производство стеклянных шаров и бус — на заводе, основанном близ Клина князем Александром Меньшиковым, правнуком фаворита Петра I.

В конце XIX века было налажено российское производство стеклянных шаров и бус — на заводе, основанном близ Клина князем Александром Меньшиковым, правнуком фаворита Петра I.

Традиция была прервана в годы Первой мировой войны. В 1915 г. немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. В результате император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество.

Праздник после Октябрьской революции

После Октябрьской революции 1917 г. запрет отменили, и 31 декабря того же года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде была открыта первая общественная елка. В Кремле, пострадавшем от обстрелов в ноябре 1917 г., праздника не устраивали.

Читайте также

Как отмечали Новый год в СССР

24 января 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР (Совнарком) принял декрет о введении в России западноевропейского григорианского календаря (декрет подписан председателем Совнаркома Владимиром Лениным 26 января). Согласно документу, следующий день после 31 января 1918 г. предписывалось считать не 1 февраля, а 14 февраля, разница между старым и новым стилем составила 13 суток. Русская православная церковь не признала эти новшества и сохранила свое летоисчисление по юлианскому календарю. Поэтому православное Рождество стали отмечать не 25 декабря (по юлианскому календарю), а 7 января. 14 января появился новый неофициальный праздник, получивший название «старый Новый год».

Согласно документу, следующий день после 31 января 1918 г. предписывалось считать не 1 февраля, а 14 февраля, разница между старым и новым стилем составила 13 суток. Русская православная церковь не признала эти новшества и сохранила свое летоисчисление по юлианскому календарю. Поэтому православное Рождество стали отмечать не 25 декабря (по юлианскому календарю), а 7 января. 14 января появился новый неофициальный праздник, получивший название «старый Новый год».

В первые советские годы традиция рождественских и новогодних праздников сохранялась. Для детей государственных и партийных деятелей елки проводили в Большом Кремлевском Дворце. Однако в середине 1920-х гг. в стране была развернута кампания по борьбе с религиозными предрассудками. 24 сентября 1929 г. постановлением Совнаркома празднование Рождества было запрещено. Тогда же появились предложения перенести встречу Нового года с 1 января на 7 ноября (День Октябрьской революции). Этого делать не стали, но официальные новогодние торжества были отменены как «буржуазные» и «поповские пережитки».

Возрождение праздника в советские годы

28 декабря 1935 г. в «Правде» была опубликована статья кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и 2-го секретаря ЦК КП (б) Украины Павла Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». В ней автор предложил положить конец «неправильному осуждению елки»: «В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку… Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею».

На следующий день в «Правде» было опубликовано постановление секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева о проведении 1 января комсомольцами и пионерами елок в школах, детских клубах и детских домах — «весело и без занудства».

1 января 1936 г. «Правда» разместила на первой полосе фотографию Иосифа Сталина с поздравлением «С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина — Сталина!». В том же году впервые по радио прозвучало новогоднее поздравление председателя ЦИК СССР Михаила Калинина. Его речь была посвящена событиям на фронтах Великой Отечественной войны.

В том же году впервые по радио прозвучало новогоднее поздравление председателя ЦИК СССР Михаила Калинина. Его речь была посвящена событиям на фронтах Великой Отечественной войны.

В том же году в Колонном зале Дома Союзов была организована елка для детей и молодежи. На празднике присутствовал главный новогодний персонаж — Дед Мороз (в исполнении артиста эстрады Михаила Гаркави), спустя год вместе с ним елку вела Снегурочка.

В новогоднюю ночь 1944 г. в СССР впервые прозвучал государственный гимн, текст для которого написали Сергей Михалков и Эль-Регистан (настоящее имя Габриэль Уреклян), музыку — Александр Александров.

С 1954 г. новогодний праздник для детей и молодежи проходил в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. С 1962 г. его стали проводить в Кремлевском Дворце съездов (ныне — Государственный Кремлевский Дворец). На первую кремлевскую елку были отобраны лучшие школьники и студенты страны. Трансляция велась по радио, а в газетах были опубликованы подробные репортажи. С тех пор праздник в Кремле стали называть «главной елкой страны». С середины 1960-х гг. он проходит в форме сказочного представления.

С тех пор праздник в Кремле стали называть «главной елкой страны». С середины 1960-х гг. он проходит в форме сказочного представления.

Читайте также

Главную новогоднюю елку России украсили более тысячи игрушек

С 1970-х гг. появилась традиция ежегодных телевизионных новогодних обращений руководителей государства к советскому народу. Впервые такое обращение прозвучало по центральному телевидению 31 декабря 1970 г. от генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В СССР атрибуты праздника изменились. Вифлеемскую елочную звезду сменила пятиконечная красная, восковые свечи — электрические гирлянды. Вместо золоченых орехов, фруктов и рождественских персонажей появились кремлевские башни, дирижабли, фигурки космонавтов, спутники, снопы пшеницы, початки кукурузы и др.

Новый год в России

Впервые живую ель на Соборной площади Кремля установили в декабре 1996 г. по инициативе президента РФ Бориса Ельцина (в 2001-2004 гг. из-за сильных морозов ее заменяли на искусственную). Главное новогоднее представление — Общероссийская елка, которую также называют «президентской», проводится в Государственном Кремлевском Дворце. Ежегодно ее посещают более 5 тыс. детей со всех регионов страны. Среди них — победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и интернатов, дети, чьи родители погибли в «горячих точках», и др.

Главное новогоднее представление — Общероссийская елка, которую также называют «президентской», проводится в Государственном Кремлевском Дворце. Ежегодно ее посещают более 5 тыс. детей со всех регионов страны. Среди них — победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и интернатов, дети, чьи родители погибли в «горячих точках», и др.

В новогоднюю ночь президент РФ обращается к жителям страны с поздравлением. После выступления главы государства телевидение и радио ровно в полночь транслируют бой курантов Спасской башни Кремля, знаменующий начало нового года. Затем звучит государственный гимн страны.

Праздничные выходные дни

Даты официальных новогодних праздников в России неоднократно менялись. 1 января стал праздничным выходным днем только в 1948 г., в соответствии с указом Президиума Верховного совета СССР от 23 декабря 1947 г. Рождество 7 января получило статус праздничного нерабочего дня спустя 43 года по постановлению Верховного совета РСФСР от 27 декабря 1990 г.

25 сентября 1992 г. были приняты поправки в Кодекс законов о труде РСФСР, согласно которым нерабочим днем наряду с 1-м и 7-м января стало 2-е января. Эти праздники были сохранены и в Трудовом кодексе РФ (принят 30 декабря 2001 г., вступил в силу 1 февраля 2002 г.).

29 декабря 2004 г. в статью 112 Трудового кодекса РФ были внесены изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1-е по 5-е января включительно, 6-е января было рабочим днем, а Рождество — выходным. Однако фактически 6-е число также было нерабочим, так как на него переносили выходные (субботу или воскресенье), совпадающие с новогодними праздниками.

С 2013 г. официальные новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января, в соответствии с изменениями в Трудовой кодекс РФ от 23 апреля 2012 г. Совпадающие с этими праздниками выходные дни решением правительства РФ могут быть перенесены на другие даты. Как правило, их присоединяют к майским праздничным дням.

Теги:

Новый год и Рождество

Как Европа может значительно сократить импорт природного газа из России в течение года — Новости

Пресс-релиз

03 марта 2022 г.

План из 10 пунктов по снижению зависимости Европейского Союза от российского природного газа

Меры, принятые в этом году, могут сократить импорт газа из России более чем на одну треть с дополнительными временными вариантами увеличения этого сокращения более чем наполовину при сохранении снижения выбросов. Набор мер из нашего Плана из 10 пунктов, охватывающий поставки газа, электроэнергетическую систему и сектора конечного потребления, может привести к тому, что ежегодная потребность ЕС в импорте российского газа сократится более чем на 50 миллиардов кубометров в течение одного года.

Согласно новому анализу МЭА, Европейский союз может сократить импорт российского природного газа более чем на треть в течение года за счет сочетания мер, которые будут соответствовать Европейскому зеленому соглашению и поддерживать энергетическую безопасность и доступность.

Зависимость Европы от импорта природного газа из России снова резко ухудшилась после вторжения России в Украину. План МЭА из 10 пунктов по снижению зависимости Европейского Союза от российского природного газа

План МЭА из 10 пунктов по снижению зависимости Европейского Союза от российского природного газа

В 2021 году Европейский Союз импортировал 155 миллиардов кубометров природного газа из России, что составляет около 45% импорта газа ЕС и около 40% общего потребления газа. Продвижение Европы к нулевым выбросам со временем приведет к сокращению потребления и импорта газа, но сегодняшний кризис поднимает конкретный вопрос об импорте из России и о том, что еще можно сделать в ближайшем будущем для его сокращения.

«Никто больше не питает иллюзий. Использование Россией своих ресурсов природного газа в качестве экономического и политического оружия показывает, что Европе необходимо действовать быстро, чтобы быть готовой столкнуться со значительной неопределенностью в отношении поставок российского газа следующей зимой», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. «План МЭА из 10 пунктов предусматривает практические шаги по сокращению зависимости Европы от импорта российского газа более чем на треть в течение года, поддерживая переход на экологически чистую энергию безопасным и доступным способом. Европе необходимо быстро уменьшить доминирующую роль России на своих энергетических рынках и как можно быстрее нарастить альтернативы».

Барбара Помпили, министр экологических преобразований Франции, которая в настоящее время председательствует в ЕС, сказала: «Больше, чем когда-либо, важно избавиться от российского ископаемого топлива и от ископаемого топлива в целом. На карту поставлена как необходимость ускорения борьбы с изменением климата, так и, как мы видим сейчас, краткосрочная энергетическая безопасность европейского континента.

Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике, заявила: «Уменьшение нашей зависимости от российского газа является стратегическим императивом для Европейского Союза. В последние годы мы уже значительно диверсифицировали наши поставки, строя терминалы СПГ и новые интерконнекторы. Но нападение России на Украину — переломный момент. На следующей неделе Комиссия предложит Европе путь к скорейшей независимости от российского газа. Анализ МЭА описывает ряд конкретных шагов, которые мы можем предпринять для достижения этой цели. Это очень своевременный и ценный вклад в нашу работу».

Ключевые действия, рекомендованные МЭА в Плане из 10 пунктов, включают отказ от подписания новых газовых контрактов с Россией; максимизация поставок газа из других источников; ускорение развертывания солнечной и ветровой энергии; максимально использовать существующие источники энергии с низким уровнем выбросов, такие как атомная энергия и возобновляемые источники энергии; и наращивание мер по повышению энергоэффективности в домах и на предприятиях.

В совокупности эти шаги могут сократить импорт российского газа в Евросоюз более чем на 50 миллиардов кубометров, или более чем на треть, в течение года, по оценкам МЭА. При этом учитывается потребность в дополнительной заправке европейских газохранилищ в 2022 году. Многие из действий, рекомендованных в плане, включая усиление мер по повышению энергоэффективности, ускорение внедрения возобновляемых источников энергии и расширение источников гибкости энергосистемы с низким уровнем выбросов, являются ключевыми элементами МЭА Дорожная карта достижения Net Zero к 2050 году .

В анализе МЭА отмечается, что у ЕС есть другие возможности, если он хочет или ему необходимо еще быстрее снизить зависимость от российского газа, но со значительными компромиссами. Основной краткосрочный вариант будет включать отказ от потребления газа в энергетическом секторе за счет более широкого использования европейского флота, работающего на угле, или за счет использования альтернативных видов топлива, таких как нефть, на существующих газовых электростанциях.

Учитывая, что эти альтернативы использованию газа не соответствуют Европейскому зеленому соглашению, они не включены в план из 10 пунктов, описанный выше. Они также могут быть дорогостоящими с экономической точки зрения. Однако они могли относительно быстро вытеснять большие объемы газа. Если вариант перехода на другой вид топлива будет реализован в полном объеме в дополнение к полной реализации Плана из 10 пунктов, описанного выше, это приведет к общему ежегодному сокращению импорта газа ЕС из России более чем на 80 миллиардов кубометров или более чем наполовину, но все же приводит к небольшому снижению общих выбросов.

Снижение зависимости от российского газа будет непростой задачей для ЕС, требующей согласованных и последовательных политических усилий во многих секторах наряду с активным международным диалогом по энергетическим рынкам и безопасности. Существует множество связей между политическим выбором Европы и более широким балансом на мировом рынке. Укрепление международного сотрудничества с альтернативными трубопроводными экспортерами и экспортерами СПГ, а также с другими крупными импортерами и потребителями газа будет иметь решающее значение.

МЭА предоставляет Европейскому союзу план из 10 пунктов по сокращению зависимости от поставок из России более чем на треть, поддерживая Европейскую зеленую сделку, с вариантами действий в чрезвычайных ситуациях для дальнейшего развития

- Не заключать новых контрактов на поставку газа с Россией. [ Воздействие : Обеспечивает большую диверсификацию поставок в этом году и в дальнейшем]

- Замещение российских поставок газом из альтернативных источников [

- Введение минимальных обязательств по хранению газа [ Воздействие : Повышение устойчивости газовой системы к следующей зиме]

- Ускорение развертывания новых ветровых и солнечных проектов [ Воздействие : Сокращение потребления газа на 6 миллиардов кубометров в год]

- Максимальное увеличение выработки электроэнергии за счет биоэнергетики и атомной энергии [ Воздействие : сокращение потребления газа на 13 миллиардов кубометров в год]

- Введение краткосрочных налоговых мер в отношении непредвиденной прибыли, чтобы защитить уязвимых потребителей электроэнергии от высоких цен [ Воздействие : Сокращение счетов за электроэнергию, даже когда цены на газ остаются высокими]

- Ускорение замены газовых котлов тепловыми насосами [ Воздействие : Сокращение потребления газа дополнительно на 2 миллиарда кубометров в год]

- Повышение энергоэффективности улучшение зданий и промышленности [ Воздействие : Сокращение потребления газа почти на 2 миллиарда кубометров в год]

- Поощрение потребителей к временному снижению температуры термостата на 1 °C [ Воздействие : Сокращение потребления газа примерно на 10 миллиардов кубометров метров в год]

- Активизировать усилия по диверсификации и обезуглероживанию источников гибкости энергосистемы [ Воздействие : Ослабление тесных связей между поставками газа и электроэнергетической безопасностью Европы]

10 пунктов

youtube.com/embed/8LOQj9eJCdM» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»>Смотрите пресс-конференцию по случаю открытия с участием министра Франции Барбары Помпили, комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон и исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля

Прочитать отчет

Меры, принятые в этом году, могут сократить импорт газа из России более чем на одну треть, с дополнительными временными вариантами увеличения этого сокращения более чем наполовину при сохранении снижения выбросов. Набор мер из нашего Плана из 10 пунктов, охватывающий поставки газа, электроэнергетическую систему и сектора конечного потребления, может привести к тому, что ежегодная потребность ЕС в импорте российского газа сократится более чем на 50 миллиардов кубометров в течение одного года.

Исследуйте reportcircle-arrowмарт 2022 г.

Последние новости

Все новостиКруг-стрелка

Мир вступает в новую эру экологически чистого производства, и промышленные стратегии стран будут иметь ключевое значение для успеха

Новости — 12 января 2023

Исполнительный директор встречается с премьер-министром Японии Фумио Кисида по вопросам энергетического кризиса и G7

Новости — 09 января 2023

Патенты на водород указывают на переход к чистым технологиям, таким как электролиз, согласно новому совместному исследованию IEA и EPO

.

Новости — 10 января 2023

Мировое потребление угля должно достичь нового максимума в 2022 году, поскольку энергетический кризис сотрясает рынки

Новости — 16 декабря 2022

замечаний президента Байдена о неспровоцированном и неоправданном нападении России на Украину

Восточная комната

13:43 EST

ПРЕЗИДЕНТ: Извините, что заставил вас ждать. Добрый день. Российские военные начали жестокое нападение на народ Украины без провокации, без оправдания, без необходимости.

Это преднамеренная атака. Владимир Путин планировал это несколько месяцев, как и я — как мы все это время говорили. Он перебросил более 175 тысяч военнослужащих, военную технику на позиции вдоль границы с Украиной.

Он доставил запасы крови на позиции и построил полевой госпиталь, который расскажет вам все, что вам нужно знать о его намерениях.

Он отверг все добросовестные усилия Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров, предпринятые для решения наших общих проблем безопасности посредством диалога, чтобы избежать ненужных конфликтов и предотвратить человеческие страдания.

Неделями — неделями мы предупреждали, что это может произойти. И теперь все разворачивается в основном так, как мы и предсказывали.

На прошлой неделе мы стали свидетелями увеличения количества обстрелов на Донбассе, в регионе на востоке Украины, контролируемом пророссийскими сепаратистами.

Rus- — российские власти совершили кибератаки на Украину.

Мы видели постановочный политический театр в Москве — диковинные и безосновательные заявления о том, что Украина — Украина вот-вот вторгнется и начнет войну против России, что Украина готова применить химическое оружие, что Украина совершила геноцид — без каких-либо доказательств.

Мы увидели грубое нарушение международного права в попытке в одностороннем порядке создать две новые так называемые республики на суверенной территории Украины.

И в тот самый момент, когда Совет Безопасности ООН собирался отстаивать суверенитет Украины для предотвращения вторжения, Путин объявил войну.

В считанные мгновения по историческим городам Украины начали падать ракетные удары.

Затем последовали воздушные налеты, за которыми последовали танки и войска.

Мы были откровенны с миром. Мы поделились рассекреченными данными о планах и кибератаках России, а также о ложных предлогах, чтобы не было путаницы или сокрытия того, что делал Путин.

Путин агрессор. Путин выбрал эту войну. И теперь он и его страна будут нести последствия.

Сегодня я санкционирую дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию.

Это приведет к серьезным издержкам для российской экономики, как немедленным, так и со временем.

Мы специально разработали эти санкции, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на Соединенные Штаты и наших союзников.

Хочу пояснить: Соединенные Штаты делают это не в одиночку. В течение нескольких месяцев мы создавали коалицию партнеров, представляющих более половины мировой экономики.

Двадцать семь членов Европейского Союза, включая Францию, Германию, Италию, а также Великобританию, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию и многие другие, чтобы усилить совместное воздействие нашего ответа.

Я только что разговаривал с лидерами G7 сегодня утром, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов и иенах, чтобы она стала частью мировой экономики. Мы ограничим их возможности в этом. Мы собираемся лишить Россию возможности финансировать и развивать российскую армию.

Мы навяжем мейджоров и лишим их возможности конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 века.

Мы уже видели влияние наших действий на российскую валюту, рубль, который сегодня рано утром достиг самого низкого уровня за всю историю. А российский фондовый рынок сегодня рухнул. Ставка по займам российского правительства подскочила более чем на 15 процентов.

Сегодняшними действиями мы ввели санкции против российских банков, которые в совокупности владеют активами на сумму около 1 триллиона долларов.

Мы отрезали крупнейший банк России — банк, который сам владеет более чем одной третью банковских активов России — отрезали его от финансовой системы США.

А сегодня мы блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все их активы в Америке будут заморожены. Сюда входит ВТБ, второй по величине банк в России с активами в 250 миллиардов долларов.

Как и было обещано, мы также добавляем имена в список российской элиты и членов их семей, которые находятся под санкциями — которых мы тоже подвергаем санкциям.

Как я сказал во вторник, это люди, которые лично выигрывают от политики Кремля, и они должны разделить боль. Мы продолжим этот барабанный бой этих обозначений против коррумпированных миллиардеров в ближайшие дни.

Во вторник мы запретили российскому правительству привлекать деньги от американских и европейских инвесторов.

Теперь такие же ограничения мы применим к крупнейшим государственным предприятиям России — компаниям с активами, превышающими $1,4 трлн.

Некоторые из самых сильных последствий наших действий проявятся со временем, когда мы перекроем доступ России к финансам и технологиям для стратегических секторов ее экономики и сократим ее промышленные мощности на годы вперед.

Благодаря нашим действиям и действиям наших союзников и партнеров, по нашим оценкам, мы прекратим более половины российского импорта высоких технологий.

Это нанесет удар по их способности продолжать модернизацию своих вооруженных сил. Это ухудшит их аэрокосмическую промышленность, включая их космическую программу. Это повредит их способности строить корабли, снизив их способность конкурировать в экономическом плане. И это станет серьезным ударом по долгосрочным стратегическим амбициям Путина.

И мы готовимся к большему. В дополнение к экономическим штрафам, которые мы налагаем, мы также предпринимаем шаги для защиты наших союзников по НАТО, особенно на востоке.

Завтра НАТО созовет саммит — мы будем там — чтобы собрать вместе лидеров 30 стран-членов и близких партнеров, чтобы подтвердить нашу солидарность и наметить следующие шаги, которые мы предпримем для дальнейшего укрепления всех аспектов нашей НАТО Альянс.

Хотя только в этом году — в прошлом году мы предоставили Украине оборонную помощь на сумму более 650 миллионов долларов, позвольте мне еще раз сказать: наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для защиты наших союзников по НАТО и успокоения этих союзников на востоке.

Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для защиты наших союзников по НАТО и успокоения этих союзников на востоке.

Как я ясно дал понять, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО, используя всю мощь Америки. И хорошая новость заключается в том, что НАТО более сплочена и решительна, чем когда-либо.

Нет сомнений — нет сомнений, что Соединенные Штаты и каждый союзник по НАТО выполнят наши обязательства по статье 5, в которой говорится, что нападение на одного является нападением на всех.

За последние несколько недель я приказал отправить тысячи дополнительных сил в Германию и Польшу в рамках нашего обязательства перед НАТО.

Во вторник, в ответ на агрессивные действия России, включая присутствие ее войск в Белоруссии и на Черном море, я санкционировал развертывание наземных и воздушных сил, уже дислоцированных в Европе, на восточном фланге НАТО Союзники: Эстония, Латвия, Литва, Польше и Румынии.

Наши союзники тоже наращивали, добавляли — другие союзники, остальные НАТО — добавляли свои силы и средства для обеспечения нашей коллективной обороны.

И сегодня, через несколько часов после того, как Россия развязала свое наступление, НАТО собралось вместе, санкционировало и активировало — активацию планов реагирования.

Это позволит силам повышенной готовности НАТО развертываться и — когда и где они необходимы — для защиты наших союзников по НАТО на восточных границах Европы.

А теперь я даю разрешение на развертывание в Германии дополнительных сил и средств США в рамках ответных действий НАТО, включая некоторые базирующиеся в США силы, которые несколько недель назад министерство обороны перевело в режим ожидания.

Я также разговаривал с министром обороны Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Милли о подготовке к дополнительным действиям, если они потребуются для защиты наших союзников по НАТО и поддержки величайшего военного альянса в истории мира — НАТО.

Пока мы отвечаем, моя администрация использует инструменты — все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для защиты американских семей и предприятий от роста цен на бензоколонке.

Вы знаете, мы предпринимаем активные действия по снижению затрат. И американские нефтегазовые компании не должны — не должны использовать этот момент для повышения цен для увеличения прибыли.

Вы знаете, в нашем санкционном пакете мы специально разработали так, чтобы платежи за энергию продолжались.

Мы внимательно следим за поставками электроэнергии на предмет перебоев. Мы координируем свои действия с крупными странами-производителями и потребителями нефти в соответствии с нашими общими интересами по обеспечению глобальных поставок энергии.

Мы активно работаем со странами по всему миру, чтобы поднять [оценить] коллективный выброс из стратегических запасов нефти основных стран-потребителей энергии. А Соединенные Штаты выпустят дополнительные баррели нефти, если того потребуют условия.

Я знаю, что это тяжело и что американцам уже больно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уменьшить боль, которую американский народ испытывает на бензоколонке. Это критично для меня.

Это критично для меня.

Но эта агрессия не может остаться без ответа. Если бы это произошло, последствия для Америки были бы намного хуже. Америка противостоит хулиганам. Мы выступаем за свободу. Вот кто мы.

Позвольте мне также повторить предупреждение, которое я сделал на прошлой неделе: если Россия продолжит кибератаки против наших компаний, нашей критической инфраструктуры, мы готовы ответить.

В течение нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с нашим частным сектором, чтобы укрепить их киберзащиту, а также повысить нашу способность реагировать на российские кибератаки.

Вчера поздно вечером я разговаривал с президентом Украины Зеленским и заверил его, что Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе поддержат украинский народ в его защите своей страны. Мы предоставим гуманитарную помощь, чтобы облегчить их страдания.

И в первые дни этого конфликта российские пропагандистские СМИ будут продолжать попытки скрыть правду и заявить об успехе своей военной операции против надуманной угрозы.

Но история снова и снова показывает, как стремительные завоевания территории в конце концов уступают место жестоким оккупациям, актам массового гражданского неповиновения и стратегическим тупикам.

Следующие несколько недель и месяцев будут тяжелыми для жителей Украины. Путин обрушил на них большую боль. Но украинский народ познал 30 лет независимости и неоднократно показывал, что не потерпит никого, кто попытается откатить его страну.

Это опасный момент для всей Европы, для свободы всего мира. Путин совершил посягательство на сами принципы, поддерживающие глобальный мир.

Но теперь весь мир ясно видит, что на самом деле представляют собой Путин и его Кремль — и его кремлевские союзники. Это никогда не касалось подлинной безопасности с их стороны. Речь всегда шла о неприкрытой агрессии, о стремлении Путина к империи любыми средствами — запугиванием соседей России посредством принуждения и коррупции, силовым изменением границ и, в конечном счете, выбором войны без причины.

Действия Путина выдают его зловещее видение будущего нашего мира, в котором страны берут то, что хотят, силой.

Но это видение, которому Соединенные Штаты и свободолюбивые нации во всем мире будут противостоять всеми средствами нашей значительной силы.

Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры станут более сильными, сплоченными, более решительными и целеустремленными.

И путинская агрессия против Украины дорого обойдется России — экономически и стратегически. Мы позаботимся об этом. Путин будет изгоем на международной арене. Любая нация, которая поддерживает неприкрытую агрессию России против Украины, будет запятнана ассоциацией.

Когда будет писаться история этой эпохи, решение Путина развязать абсолютно неоправданную войну с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее.

Свобода, демократия, человеческое достоинство — это силы гораздо более могущественные, чем страх и угнетение. Их не потушить тиранам вроде Путина и его армии. Они не могут быть стерты людьми — из сердец и надежд людей никаким насилием и запугиванием. Они терпят.

Они не могут быть стерты людьми — из сердец и надежд людей никаким насилием и запугиванием. Они терпят.

И в борьбе между демократией и самодержавием, между суверенитетом и подчинением не ошибитесь: свобода победит.

Дай Бог народу свободной и демократической Украины. И пусть Бог защитит наши войска.

Q Президент Байден —

ПРЕЗИДЕНТ: Ассошиэйтед Пресс, Зик.

В Крис Мегерян. Итак, есть ли у вас планы поговорить с президентом Путиным на данный момент? А какие у вас были контакты с российским правительством?

ПРЕЗИДЕНТ: Я слышал первую часть: Планирую ли я сейчас поговорить с Путиным. И что?

В Какие сообщения у вас были с Кремлем в отношении военных (неразборчиво) в Украине и чтобы это не переросло в более крупный конфликт?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ну, это уже большой конфликт. Способ, которым мы собираемся гарантировать, что это не перерастет в более крупный конфликт, заключается в предоставлении всех необходимых сил в страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО. НАТО более сплочено, чем когда-либо.

НАТО более сплочено, чем когда-либо.

А с Путиным разговаривать не планирую.

Wall Street Journal, Тарина [Тарини].

В Господин президент, вы не упомянули SWIFT в объявленных вами санкциях. Есть ли причина, почему США этого не делают? Существуют ли разногласия среди союзников относительно SWIFT и следует ли разрешить России быть его частью?

ПРЕЗИДЕНТ: Санкции, которые мы предложили для всех их банков, имеют равные последствия — может быть, более серьезные, чем SWIFT — номер один.

Во-вторых, это всегда вариант. Но сейчас это не та позиция, которую хочет занять остальная Европа.

Сесилия Ве- — Вега, ABC.

В Спасибо, сэр. Сэр, санкций явно недостаточно, чтобы сдержать Владимира Путина до сих пор. Что его остановит? Как и когда это закончится? И вы видите, что он пытается выйти за пределы Украины?

И второй вопрос, который я задам вам сейчас: Это заявление, которое он сделал прошлой ночью, будет — что Мы — угроза, которую он дал — Западу «столкнется с последствиями, большими, чем все, с которыми вы сталкивались в истории. ” Он угрожает ядерным ударом?

” Он угрожает ядерным ударом?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я понятия не имею, чем он угрожает. Я знаю, что он сделал, номер один.

Во-вторых, никто не ожидал, что санкции что-то предотвратят. Это должно быть… это займет время. И мы должны проявить решимость, чтобы он знал, что грядет, и чтобы народ России знал, что он им навлек. Вот о чем все это.

Это займет время. Этого не произойдет — он скажет: «Боже мой, эти санкции грядут. Я собираюсь уйти».

Он собирается проверить решимость Запада, чтобы увидеть, останемся ли мы вместе. И мы будем. Мы сделаем это, и это наложит на него значительные расходы.

Q Он выйдет за пределы Украины, сэр? Вы видите, что он выходит за пределы Украины?

Q Господин Президент — Господин Президент —

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: (Указывает на репортера.) Да.

В Спасибо. Две темы, только очень быстро. Во-первых, рынки падают, а цены на газ растут. Я знаю, вы всегда подчеркиваете разницу между Уолл-Стрит и Мейн-Стрит, но, похоже, всех ждут экономические проблемы. Насколько экономически болезненным это будет для людей в этой стране?

Насколько экономически болезненным это будет для людей в этой стране?

И у меня есть еще один вопрос.

ПРЕЗИДЕНТ: Прежде всего, нет никаких сомнений в том, что когда крупная ядерная держава атакует и вторгается в другую страну, мир отреагирует, и рынки отреагируют во всем мире. Итак, в этом нет никаких сомнений, номер один.

Во-вторых, представление о том, что это продлится долго, крайне маловероятно, пока мы продолжаем сохранять решимость вводить санкции, которые мы собираемся ввести против России, и точка.

Какой у вас следующий вопрос? Мне жаль.

В Следующий вопрос: Вы недооценили Путина? И вы бы по-прежнему описывали его так, как летом, как «достойного противника»?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В то время он был — я ясно дал понять, что он противник, и я сказал, что он «достоин». Я не недооценил его.

И я прочитал большую часть всего, что он написал. Вы читали — я не должен… — я не умный парень. Вы слышали речь, которую он произнес — почти час речей — почему он едет в Украину.

У него гораздо большие амбиции в Украине. Он хочет фактически восстановить бывший Советский Союз. Вот о чем это.

И я думаю, что его — его амбиции — совершенно противоположны тому месту, куда прибыл остальной мир.

Q Президент Байден — Президент Байден —

Q И — и с учетом этого — с его амбициями вы уверены, что эти разрушительные санкции будут такими же разрушительными, как российские ракеты, пули и танки?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Да. Русские пули, ракеты и танки в Украине. Да, я.

В Спасибо, президент Байден. Если санкции не могут остановить президента Путина, то какие санкции могут?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я не говорил, что санкции не могут его остановить.

Q Но вы уже несколько недель говорите об угрозе этих санкций —

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Да, но угроза санкций и введение санкций и наблюдение за эффектом санкций — это разные вещи.

Q Хорошо, но —

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это две разные вещи. И мы сейчас собираемся — он начнет видеть эффект от санкций.

В И что это изменит — как это изменит его мышление здесь, учитывая, что он нападает на Украину, пока мы говорим?

ПРЕЗИДЕНТ: Потому что это настолько ослабит его страну, что ему придется сделать очень, очень трудный выбор: продолжать двигаться к тому, чтобы стать второсортной державой, или, по сути, ответить.

В В последние недели вы сказали, что крупные страны не могут блефовать, когда дело доходит до чего-то подобного. Недавно вы сказали, что обсуждалась идея о личном санкционировании президента Путина. Это шаг, который вы готовы сделать? А если нет —

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это не блеф; это на столе.

В Санкции против президента Путина?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Да.

В Почему бы не наказать его сегодня, сэр? Почему бы не наказать его сегодня, сэр?

В Господин Президент —

В Господин Президент, если можно, сегодня вы подробно рассказали о некоторых суровых и оперативных новых санкциях и сказали, какое влияние они окажут со временем, но, учитывая полномасштабное вторжение, учитывая, что вы не добиваясь отключения России от так называемой «SWIFT» — международной банковской системы — или других санкций в вашем распоряжении, с уважением, чего еще вы ждете?

ПРЕЗИДЕНТ: В частности, введенные нами санкции превышают SWIFT. Санкции, которые мы ввели, превосходят все, что когда-либо было сделано. Введенные нами санкции привели к тому, что к нам присоединились две трети населения мира. Это серьезные санкции. Давайте поговорим через месяц или около того, чтобы посмотреть, работают ли они.

Санкции, которые мы ввели, превосходят все, что когда-либо было сделано. Введенные нами санкции привели к тому, что к нам присоединились две трети населения мира. Это серьезные санкции. Давайте поговорим через месяц или около того, чтобы посмотреть, работают ли они.

Да.

В Позвольте спросить — можно вас спросить о Зеленском? Сэр, вы вчера разговаривали с Владимиром Зеленским, сэр, могу ли я продолжить —

В Каков риск того, что мы наблюдаем начало новой холодной войны? И есть ли сейчас полный разрыв в отношениях США и России?

ПРЕЗИДЕНТ: В американо-российских отношениях сейчас полный разрыв, если они продолжат идти по тому пути, по которому идут.

А с точки зрения холодной войны это зависит от обстоятельств. У вас есть подавляющее большинство остального мира в полной оппозиции к тому, что он делает — от Азии до Южной Америки, от Европы до всего мира.

Итак, в России будет холодный день. Идея в том, что вы не видите, как много людей встают на его защиту.

В А вы — вы — если бы я мог продолжить, сэр. Вы призываете Китай помочь изолировать Россию? Вы призываете Китай помочь изолировать Россию?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В данный момент я не готов это комментировать.

(Переговоры журналистов.)

Q Господин Президент —

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Подождите. Нет нет. (Указывает на репортера.) Да.

Нет, нет, нет. Он уже давно поднял руку.

Q Спасибо, господин президент. Насколько вас беспокоит то, что Путин хочет выйти за пределы Украины в другие страны, и США придется вмешаться, если он переедет в страны НАТО?

ПРЕЗИДЕНТ: Ну, если он перебрался в страны НАТО, он будет вовлечен — мы будем вовлечены. Единственное, в чем я убежден: если мы не остановимся сейчас, он осмелеет. Если мы не выступим против него сейчас с этими серьезными санкциями, он осмелеет.

Слушайте, знаете ли, каждый — ну, во всяком случае.

Q А вы можете рассказать что-нибудь еще о вашем разговоре —

(Переговоры журналистов.